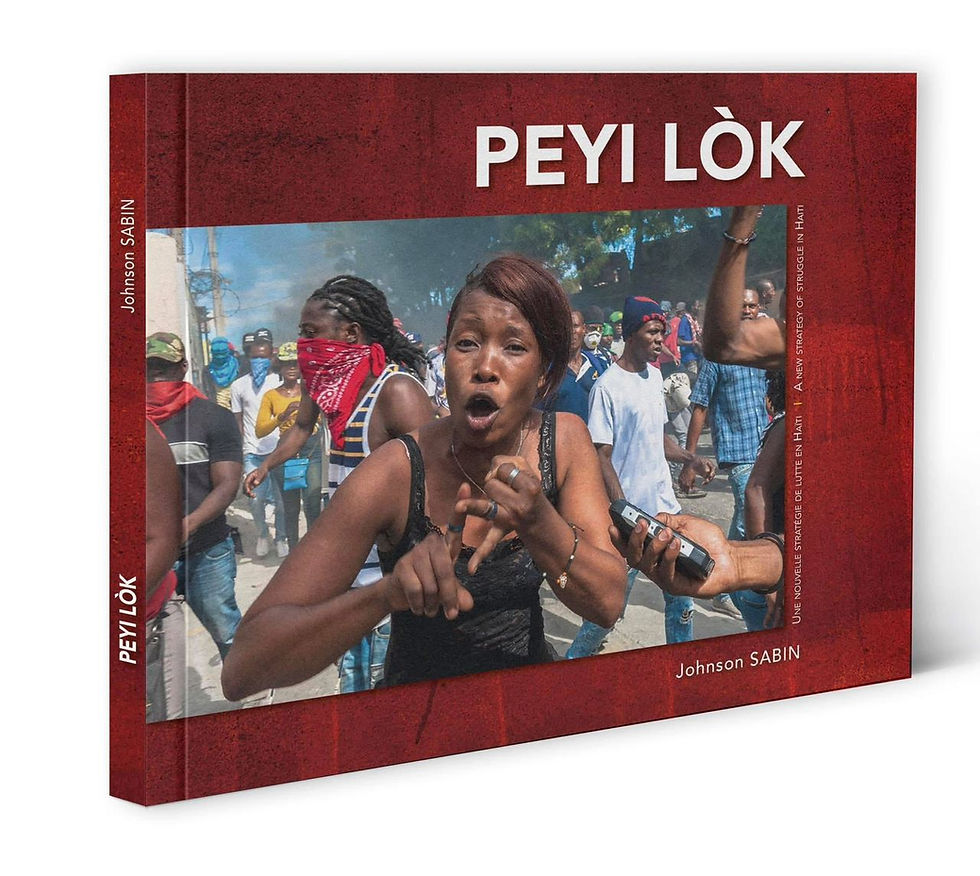

Dans la tête d’un photojournaliste haïtien : Psychologie d’un témoin sur la ligne de front

- Johnson Sabin

- 8 déc. 2025

- 3 min de lecture

Je ne sais jamais vraiment de quoi sera faite ma journée. Dans ce métier, on n’a pas le luxe de se préparer psychologiquement : on apprend seulement à répondre. À courir. À cadrer. À respirer vite. Mais certaines images ne s’effacent jamais. Elles restent quelque part entre le cœur et le cerveau, à un endroit où ni le temps, ni la volonté ne peuvent les atteindre.

Depuis des années, Haïti traverse une spirale de violence qui dépasse l’entendement , fusillades, enlèvements, blessés par balle, cadavres abandonnés dans les rues, quartiers en guerre, familles dispersées, lynchages pendant "Bwa Kale", et un État qui vacille. Entre 2023 et 2025, la violence a atteint un niveau que peu auraient imaginé. Chaque jour apportait son lot de blessés, de disparus, de morts dont personne ne prononçait le nom.

L’un des moments les plus marquants a été l’attaque contre la plus grande prison du pays. Des groupes armés ont arraché les portes, libérant des milliers de détenus. Port-au-Prince est devenu, en quelques heures, un immense couloir de fuite. Tôt le lendemain matin, j’ai reçu l’ordre de me rendre sur place. Pour y arriver, j’ai dû traverser des rues remplies de cadavres abandonnés, des corps étendus sur l’asphalte, traces silencieuses d’une nuit de chaos.

Je marchais vite, mais chaque pas était lourd. Je me répétais que je devais documenter. Que quelqu’un devait montrer ce que le pays vivait réellement. Quand je suis arrivé à la prison, j’ai découvert que certains prisonniers étaient encore enfermés. Ils n’avaient pas fui, ou n’avaient pas pu. Leurs regards racontaient une autre forme de violence : celle qui ne fait pas de bruit, qui ne tire pas, mais qui enferme l’humain dans l’incertitude et la peur.

D’autres images m’accompagnent encore aujourd’hui, même quand je ferme les yeux. Voir une personne décapitée devant moi… c’est une vision qui dépasse la simple couverture médiatique. Ce n’est pas une photo qu’on range dans un dossier. C’est une scène qui revient, qui se répète la nuit, qui fait sursauter quand le corps tente de trouver un peu de repos. Il m’est arrivé de rester éveillé jusqu’au matin, incapable d’affronter mes propres souvenirs.

Beaucoup pensent que les photojournalistes sont faits d’acier. Que parce qu’on cadre l’horreur, on la ressent moins. Mais le photojournaliste haïtien, surtout celui qui travaille sur la ligne de front, vit dans un double monde : celui qu’il montre, et celui qu’il garde pour lui. On doit rester professionnel face à la mort, mais humain face aux vivants. On doit avancer même quand la peur tape contre la poitrine.

La psychologie du photojournaliste dans un pays comme Haïti devient un équilibre fragile. On porte des images qu’on ne peut raconter à personne. On développe une carapace, mais elle n

’est jamais complète. Chaque tir, chaque cri, chaque corps laissé au milieu de la route trouve une fissure dans cette armure.

Et malgré tout, on continue. Pas parce qu’on aime le danger. Mais parce qu’il faut témoigner. Parce qu’en Haïti, documenter est une forme de résistance. Montrer la vérité, même quand elle fait mal, c’est refuser l’oubli. C’est donner un nom, une image, une trace à ceux que la violence efface.

Être photojournaliste haïtien sur la ligne de front, c’est accepter d’être marqué, mais refuser d’être brisé. C’est regarder ce que beaucoup ne veulent plus voir. C’est porter des histoires que d’autres n’ont plus la force de raconter. Et c’est croire, malgré tout, qu’en montrant la réalité, on peut encore éveiller quelque chose : compassion, mémoire, action, espoir.

Commentaires